导语:当前正值水稻生长关键期,加强病虫防控十分重要,稻瘟病是威胁四川省水稻生产的最严重病虫害之一,为更好的开展大春水稻生产服务,本网特制作水稻稻瘟病防控技术专题,为水稻丰收粮食稳产增产筑牢基础。

6月25日四川自贡水稻生产情况(图片来自四川省农业气象中心 张菡)

稻瘟病又名稻热病、火烧瘟、叩头瘟等,是由半知菌亚门真菌的梨孢霉侵染所致,是水稻生产中的主要病害之一,可引起大幅度减产,严重时减产40-50%,甚至颗粒无收。稻瘟病在水稻整个生育期中都可发生,以叶瘟、穗颈瘟最为常见,其中以穗颈瘟对产量影响最为严重。

稻瘟病是威胁四川省水稻生产的最严重病虫害之一,由于其病原菌群体不断产生新的致病性变异,对于品种的选育和稻瘟病的防治造成严重困难,以致使先后在推广的高抗品种丧失抗性,造成稻瘟病在四川省出现两次流行高峰(1984~1985年,1990~1993年)。提早防控,对水稻生产和粮食安全意义重大。

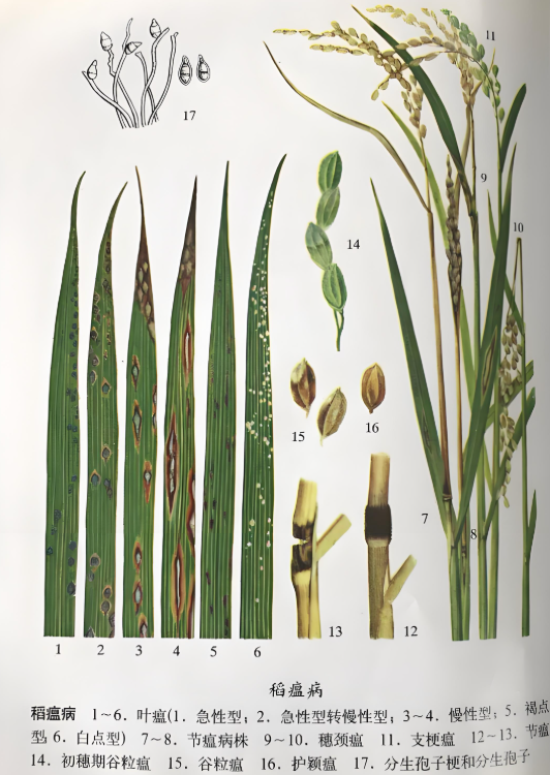

稻瘟病症状特征

稻瘟病可在水稻各生育期发生,可感染不同部位,根据感染部位分为苗瘟、叶瘟、叶枕(节)瘟、穗颈瘟、枝梗瘟、谷粒瘟,生产中要仔细甄别,早防早治。

1、苗瘟。秧苗3叶期前发病,由种子带菌引起。初在芽和芽鞘上出现水渍状斑点,病苗基部灰黑色枯死,无明显病斑。3叶期后病斑呈短纺锤形、棱形或不规则小斑,灰绿色或褐色,湿度大时病斑上产生青灰色霉层,严重时成片枯死。

2、叶瘟。秧苗后期、移栽后至抽穗期均可发病,分蘖盛期发病较多。因品种、气候条件等因素影响,叶瘟病斑变化较大,可引起死秧、死苗,严重的造成全田死苗。初期病斑为水渍状褐点,随后病斑逐步扩大,可造成叶片枯死。根据病斑形状、大小和色泽的不同,可将叶瘟分为4种病斑类型:急性型、慢性(普通)型、白点型和褐点型。

3、叶枕瘟、节瘟。叶枕瘟发生在叶片和叶鞘连接的叶片基部叶耳、叶环和叶舌(叶枕)上。初期病斑灰绿色,后呈灰白色或褐色,潮湿时长出灰绿色霉层,可引起病叶枯死和穗颈瘟。节瘟与穗颈瘟相似,初在稻节上产生褐色小点,后围绕节部扩展,使整个节部变黑腐烂,干燥时病部易横裂折断,早期发病可造成白穗。

4、穗颈瘟、枝梗瘟。穗颈瘟是造成最直接、最严重损失的稻瘟病症状,可导致不同程度的产量损失甚至颗粒无收。发生于穗下第一节穗颈上,病斑初期为水渍状暗褐色,后变黑褐色,高湿条件下病斑产生青灰色霉层,气候条件适宜时出现急性穗颈瘟。枝梗瘟发生于稻穗枝梗上,只影响发病枝梗上的谷粒,症状与穗颈瘟相似,形成部分枝梗白穗。

5、谷粒瘟。发生在谷粒的内外颖上。发病早的病斑呈椭圆形褐色斑点,边缘暗褐色,中部灰白色,潮湿时病部长出灰绿色霉层。

稻瘟病发生规律

稻瘟病是以种传、气传为主的传染性病害,在水稻各个生育期、植株各个部位均可发生为害。除病原菌外,其发生、流行、为害还与水稻品种抗病性、耕作栽培制度、肥水管理、气候条件等因素密切相关。稻瘟病菌以菌丝和分生孢子在病稻草和感病谷粒上越冬,病稻草和带菌种子是翌年病害初次侵染的主要来源。带菌种子播种后即可引起苗瘟。病稻草上越冬的病菌,翌年气温回升到20℃左右时,遇降雨或高湿度,能不断产生分生孢子。孢子主要借气流传播,其次是雨水和昆虫。分生孢子传到稻株叶片上,在适宜的温湿度下,萌发产生芽管,直接侵入稻株组织表皮。稻瘟病出现病斑后,在适宜气候下病斑上会产生大量分生孢子,借气流传播,进行再侵染。单、双季稻混栽地区,病菌相互传播侵染机会大,可加重为害。叶片上(尤其是倒2、3叶)的病斑形成的分生孢子是引起穗颈瘟的主要菌源。

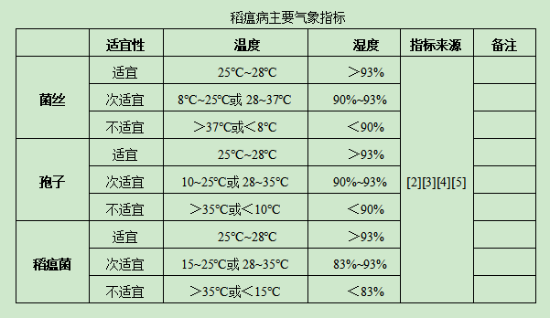

稻瘟病与气象条件

适温、多雨、高湿的气象条件有利于稻瘟病的爆发流行。

温度 温度是影响稻瘟病最为重要的气象因素之一。环境温度既能影响稻瘟菌的生长、发育乃至其致病力的变化,同时也会影响到水稻的抗瘟能力。温度对稻瘟菌的生长以及稻瘟菌侵染水稻的各个阶段均有影响。稻瘟菌的菌丝在8~37℃范围内均可生长,最适宜生长的温度约为25~28℃,当日均温度在25~28℃时,稻瘟菌生长和发育处在最适宜的温度范围内,此时稻瘟病容易爆发和流行。

湿度 湿度也是影响发病的重要因素之一。在高湿条件下,特别是空气的相对湿度处于饱和状态时,对发病最为有利。当南方稻区相对湿度低于 83%,北方稻区低于 70%时,发病停止。发病时,天气闷热湿度高,时晴时雨或雾多露浓,则有利于病菌的生长繁殖,不但孢子形成最多、发芽快、侵染率高、潜育期短、病斑出现早,而且稻株同化作用缓慢,碳水化合物含量低,抗病力弱,病害容易流行盛发。

光照 光照对稻瘟病的发生具有抑制作用。首先,光照能抑制稻瘟菌菌丝的生长。在黑暗条件下稻瘟菌菌丝的生长速度最快,而在连续光照条件下的稻瘟菌菌丝生长较慢。其次,在强光条件下,稻瘟菌附着胞就会因发育不良而导致其侵染率降低。光照即使在很弱的条件也能抑制病斑上孢子的脱落。

风 孢子的传播主要借助气流与水滴侵入稻株形成发病中心,因此风对稻瘟病的流行也起着一定作用,稻瘟病菌的分生孢子借风传播的距离可达 400 m 以上,风速越大孢子脱落越多,传播越远。秧苗或成株叶片受侵发病后,病部产生的分生孢子又可借气流传播进行再侵染。此外,风可以改变环境条件,风速越大,带走湿气越多,越不能使孢子萌发侵入,从而降低发病程度,因此风既可传播病菌孢子,又能降低湿度而不利于发病,总体而言风能增加稻瘟病的传染。

稻瘟病防治措施

农业防治措施 首先,应推广种植具有抗病性的水稻品种,并避免在同一个地方连续多年种植同一品种。通常,连续种植超过5年的品种应考虑更换为新的抗病品种。

其次,合理施肥和管水是关键。要确保底肥充足,追肥及时,并巧妙补充穗肥。多施用农家肥,适当减少氮肥施用,增加磷钾肥的施用,以防止过度或延迟施用氮肥,从而增强植株的抗病能力,减轻病害的发生。

此外,选择具有良好排灌条件的田块,避免使用带菌稻草作为苗床的覆盖物或扎秧草。采用浅水勤灌的方法,防止串灌现象;同时,烤田时要适中,避免过度或不足。

化学防治措施 防治叶瘟在田间初见病斑时施药,叶瘟发病严重田块,可7天后施用第二次药。预防穗瘟在破口抽穗初期施药,若穗期适温高湿,间隔7天第二次施药。药剂可选用吡唑醚菌酯、三环唑(可湿性粉剂应在75%以上)、稻瘟灵(40%以上)、嘧菌酯(25%以上)、肟菌•戊唑醇、春雷•三环唑。历年发病较轻的区域,可选用四霉素、枯草芽孢杆菌(1000 亿芽孢/克以上)、春雷霉素(2%以上)等。

注意轮换用药,及时检查防效,防效差的及时进行补治。

结语:水稻稻瘟病号称水稻中的癌症,生产中应引起极大重视,防胜于治,需随时关注各地气象台发布的气象预报预警,了解各地植保部门下发的栽培指导意见,及时关注大田里作物的生长状态,做到早防早治,最大限度提升水稻产量,稳产稳粮,以心耕耘,等待秋天的丰收。

(本文由国家重点研发计划项目(2024YFD2301305) 《长江流域粮油主产区主要作物气象灾害预警及防控关键技术研发与应用》和 四川省气象局重点专项(省重实验室2018-重点-05-11)《四川省主要农林病虫害气象指标体系研究》课题组技术支持)

川公网安备 51010502010980号

川公网安备 51010502010980号